El asunto no es tan simple como pudiera parecer a primera vista. Quiero decir: lo de despertar, sacar primero los pies y después el resto del cuerpo de la cama, adentrarte por un pasillo que en ese instante casi sonámbulo es irreconocible, como si de repente estuvieses en otro país o en otro hemisferio, acercarte hasta el baño, levantar la tapa, orinar, bajar la tapa, lavarte las manos y entrar en la cocina, encontrar el interruptor de la luz que cada día está en un sitio distinto.

Parece sencillo pero se necesitan instrucciones de carácter cortazariano. No en vano escribió Perec aquello de La Vie Mode d'Emploi, valga decir, La vida instrucciones de uso, porque cada mañana debería traer aparejado su prospecto y su plano para ir enfrentándote a la heroica tarea de poner en marcha un organismo cada vez más desgastado.

Digamos, pues, (¿a santo de qué viene ese "pues"?), que te miraste de reojo en el espejo mientras soltabas el chorrito matinal y viste a alguien vagamente parecido a ti que bien podrías ser tú o tu padre o el tipo que te atiende en el supermercado. Pero a tales horas, imprudencias metafísicas, las menos. En la cocina ya no hay espejos sino una suerte de espacio semidesconocido con una heterogénea mezcla de objetos que a saber para qué demonios sirven. ¿Qué significan los imanes de la nevera? Un imán con forma de tomate, una foto de Budapest, una receta de salmorejo, una frase de algún libro, un número de teléfono.

Tardas unos segundos en dilucidar la finalidad de la cafetera y la pones en marcha mientras te preparas un zumo de naranja, asunto en apariencia banal pero que requiere concentración. El ruido del aparato es similar, a tales horas, al de las hélices de un helicóptero. Bebes ese zumo, pelas una manzana y cascas unas nueces por aquello del colesterol. Pelar una manzana, en ese momento, es una labor de titanes; los dedos responden perezosamente y te da la impresión de que estás circunvalando el mundo mientras dejas caer la tira de la monda como si estuvieses desempaquetando una momia.

Lo de cascar las nueces ya es algo sólo al alcance de un héroe homérico: obtienes el botín después de pinzarte un dedo y lanzar la primera maldición del día. ¡Me cago en?! Al otro lado del cristal de la ventana, la noche es todavía sólida y no hay indicio alguno de una claridad que deseas pero que se retrasa de forma innoble, como un tren.

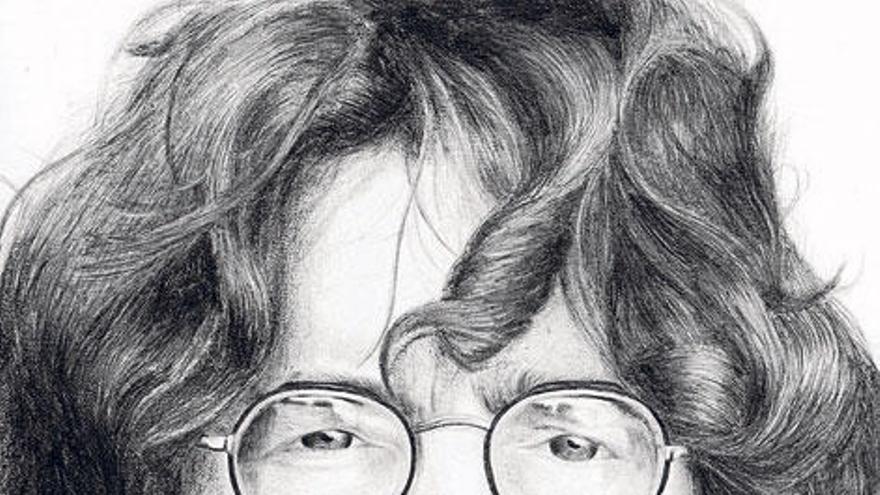

Ahora empieza a borbollar el agua de la cafetera que retiras del hornillo y viertes el líquido en una taza que tiene el rostro de John Lennon (seguramente algún regalo de alguien que en ese instante no recuerdas).

El primer sorbo del café, cuyo aroma parece poner en funcionamiento el ritual del día, te quema los labios y la lengua, lo cual, necesariamente conduce a la segunda maldición del día. ¡Me cago en?! Medio despabilado, apoyas la nuca contra la pared, mezclas con el café una pastilla de Indapamida Retard (prescripción médica para la tensión), enciendes un cigarrillo. Parece que el mundo empieza a iluminarse, a tener contornos, a delimitar los objetos, incluso a situarte en medio de la espesura del día recién comenzado.

Te concedes la tregua de ese cigarrillo que dejará el piso oliendo a humo durante bastante tiempo. Piensas en lo que tienes que hacer. No es mucho, ciertamente, pero a semejantes horas, te parece una tarea ímproba sólo al alcance de los dioses y los héroes. Y tú estás demasiado lejos de la divinidad y de la epopeya. A las siete de la mañana, un tipo despeinado, en pijama, con todo el torpor de la noche en los párpados, es algo similar a un muerto que resucita unos segundos para volver a morirse hastiado de lo que ve.

Bien: debes escribir un artículo para el periódico, seguir trabajando en la novela que comenzaste hace tiempo y se quedó malditamente atascada en el desagüe de la imaginación, salir a hacer la compra, preparar la comida, llevar a cabo algunas gestiones en los bancos. ¿Y esa piltrafa que ahora apaga el cigarrillo en el fregadero será capaz de tan ímprobo esfuerzo? Para nada.

Echas un vistazo al periódico de ayer: las noticias te resultan tan familiares que sabes que el de hoy va a reseñar lo mismo y el de mañana también: bastaría con cambiar la fecha del diario sin alterar para nada lo que cuenta. Luego friegas los restos del desayuno y entras en el baño con la intención de cepillarte los dientes y ducharte; en el espejo te observas otra vez y, sí, eres tú o al menos eres alguien que se parece sospechosamente a ti. Ése que, como el periódico, es igual al de ayer, al de hoy y al de mañana: no hay sorpresa alguna. La rutina establece su rotunda contundencia. Lo del artículo no corre tanta prisa, la novela, en fin, tampoco es algo que sea indispensable para nada ni para nadie y tú, una vez consumido el café, los frutos secos, la manzana y el zumo, empiezas a estar en paz contigo mismo. Así que crees, responsablemente, que mereces, al menos, media hora más en la cama. Con barba de dos días, despeinado, en pijama, medianamente renovado, vuelves a la piltra y te dices que nada es tan urgente como para que no pueda esperar una hora más. El mundo no va a echarte de menos. Aunque durmieses el resto de tu vida, nadie iba a echarte nunca en falta. Nadie. Nunca. Nada. Y, además, aún sigue siendo de noche.