La ventana

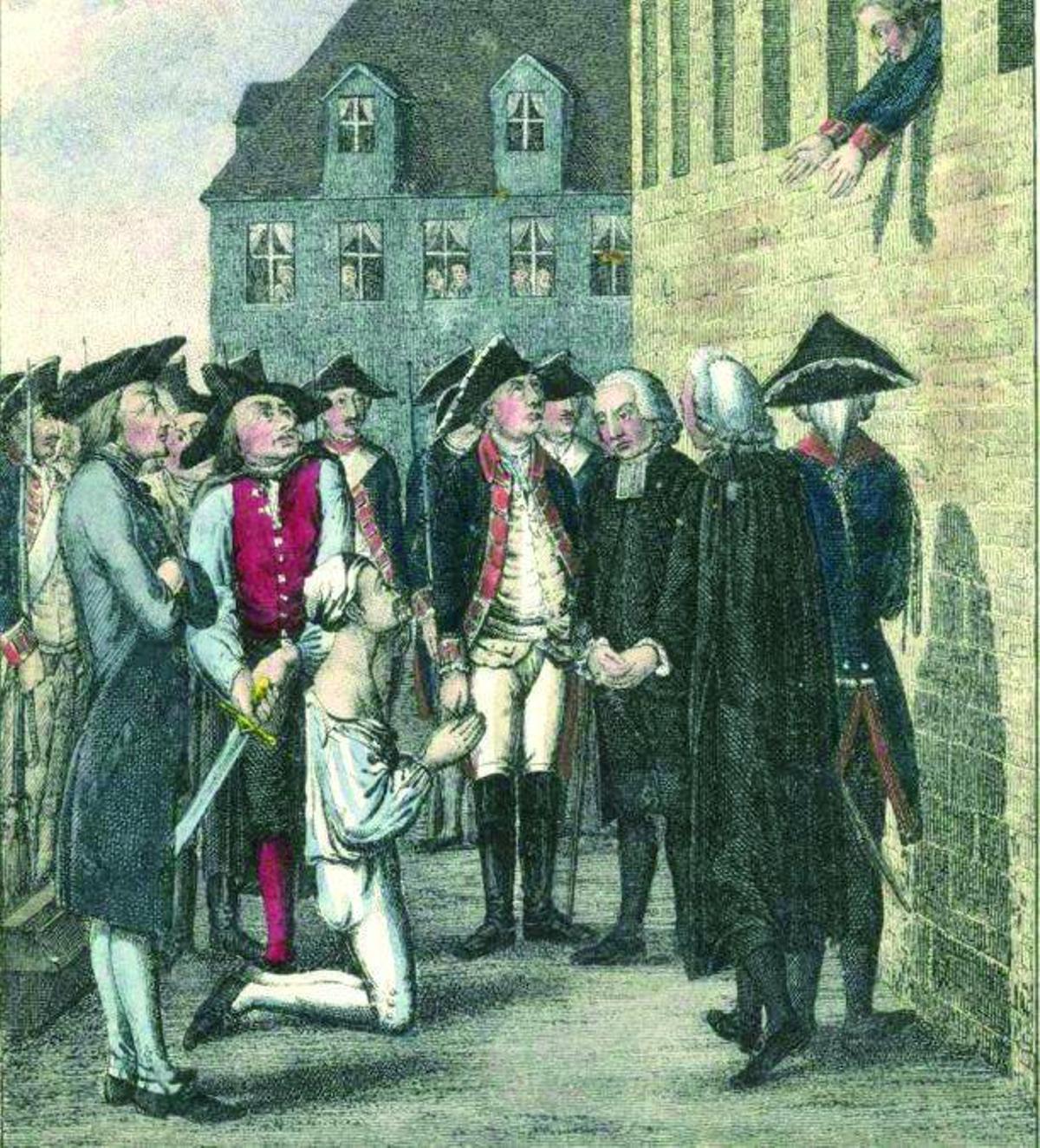

Detalle del grabado de la ejecución de Von Katte ante la celda de Federico / Daniel Chodowiecki

Los hijos nos heredan, nos prolongan y al cabo nos reemplazan. Constituyen nuestra eternidad a la vez que anuncian nuestra conclusión, como en esas especies en las que el macho perece tras la cópula o la hembra tras el parto. Hemos nacido para que otros nazcan, en términos biológicos; sin más sentido que la propia perpetuación de la vida, tan misteriosa en su ausencia de plan.

La consciencia, quizá un accidente de la evolución, ha alterado esta sencilla sucesión genética. Sabemos que existimos. Somos en lo que somos y en lo que no; en la oposición a todos aquellos que son a su vez. Cada uno se siente protagonista del universo. Con los hijos, sin embargo, se produce una interferencia que nos afecta. Son ellos y a la vez nosotros; carne de nuestra carne. Han germinado desde nuestro esperma o los han arrancado de nuestro vientre. Fuimos uno, en todo caso, antes incluso de que decidiésemos concebirlos.

La relación entre padres e hijos varía según la época, la cultura o la personalidad. Los hijos han constituido la única riqueza del proletario o la carga de los que carecían de dote; una bendición divina o un instrumento político; se les podía adjudicar el nombre de un hermano muerto, en la proliferación de partos y fallecimientos, o en su escasez se nos antojan un milagro al que queremos proteger de cualquier contaminación. Ayer se sometían a la ceñuda autoridad de sus mayores y hoy se han convertido en pequeños dictadores del hogar. La concepción del hijo nos retrata en cada instante.

En general, al adulto siempre le ha resultado complicado aceptar que esa réplica suya no es tal, pese a la forma de su nariz o el color de sus ojos, sino un ser autónomo, con sus propios anhelos y apetitos; no una propiedad a la que imponer prejuicios e intereses, sino una responsabilidad, cuyo libre criterio se ha de fomentar. Muchas veces los seguimos tratando como esquejes o pálidos remedos. “Es por tu bien”, nos justificamos, desde la supuesta sabiduría de nuestros muchos años. La peor maldición es lograr que se nos parezcan, incluso cuando el éxito los acompaña.

Grabado de la ejecución de Von Katte ante la celda de Federico. / daniel chodowiecki

Al príncipe Federico de Hohenzollern le gustaba tocar la flauta y componer poesía. Era un joven sensible e irónico que irritaba a su padre. Federico Guillermo I, el “Rey Sargento”, lo quería esculpir como él, rudo, disciplinado, austero, castrense. “Me gustaría saber qué tiene en su cabecita. Estoy más que seguro que no piensa lo que yo”, comentó con disgusto de su heredero.

El monarca prusiano impuso a aquel adolescente un régimen brutal de instrucción y renuncias. Federico intentó huir de la corte a los 18 años en compañía de Hans Hermann von Katte, su amigo más íntimo y tal vez su amante. Los detuvieron y los encerraron en la fortaleza de Küstrin. A Von Katte lo decapitaron. Federico Guillermo ordenó que la ejecución se realizase delante de la celda de su primogénito, a quien los guardias obligaron a contemplar la escena sujetando su cabeza contra los barrotes de la ventana.

Padre e hijo acabarían reconciliándose. A Federico, políglota e ilustrado, se le recuerda como el “Grande” sobre todo por sus hazañas bélicas, de las que Federico Guillermo se habría enorgullecido. Se definía como “un espejo” de los deseos de su padre. Seguramente hubiera cambiado todas sus glorias inmortales por una sola tarde más leyéndole poesías a Von Katte. Él también murió, de alguna manera, asomado a aquella ventana en Küstrin. Y así se marchitan tantos hijos, condenados a cumplir los sueños de sus padres. “Sé que el momento de la muerte destroza a los hombres y sus proyectos”, escribió Federico. Que cada uno escoja cómo vivir hasta ese instante.

Suscríbete para seguir leyendo

- Máxima alerta de la Policía Nacional por el mensaje que está llegando a los móviles de miles de personas

- Una belleza de armas tomar

- Un nutricionista desvela qué es lo primero que le quita a los pacientes que quieren adelgazar

- Uno de los dos tripulantes gallegos desaparecidos sobrevivió al secuestro del atunero Alakrana del 2009

- El abandono no entiende de razas ni de dinero: mascotas que valen miles de euros llegan a A Madroa

- Condenan a dos años y medio de prisión al maquinista del Alvia y al exdirector de Seguridad de ADIF por el accidente de Angrois

- La familia del vigués que murió tras el concierto de Karol G anuncia denuncia: 'No hubo forcejeo ni pelea

- Mujer de más de 45 y sola busca ayuda