dramatis personae

La escalera de Dios

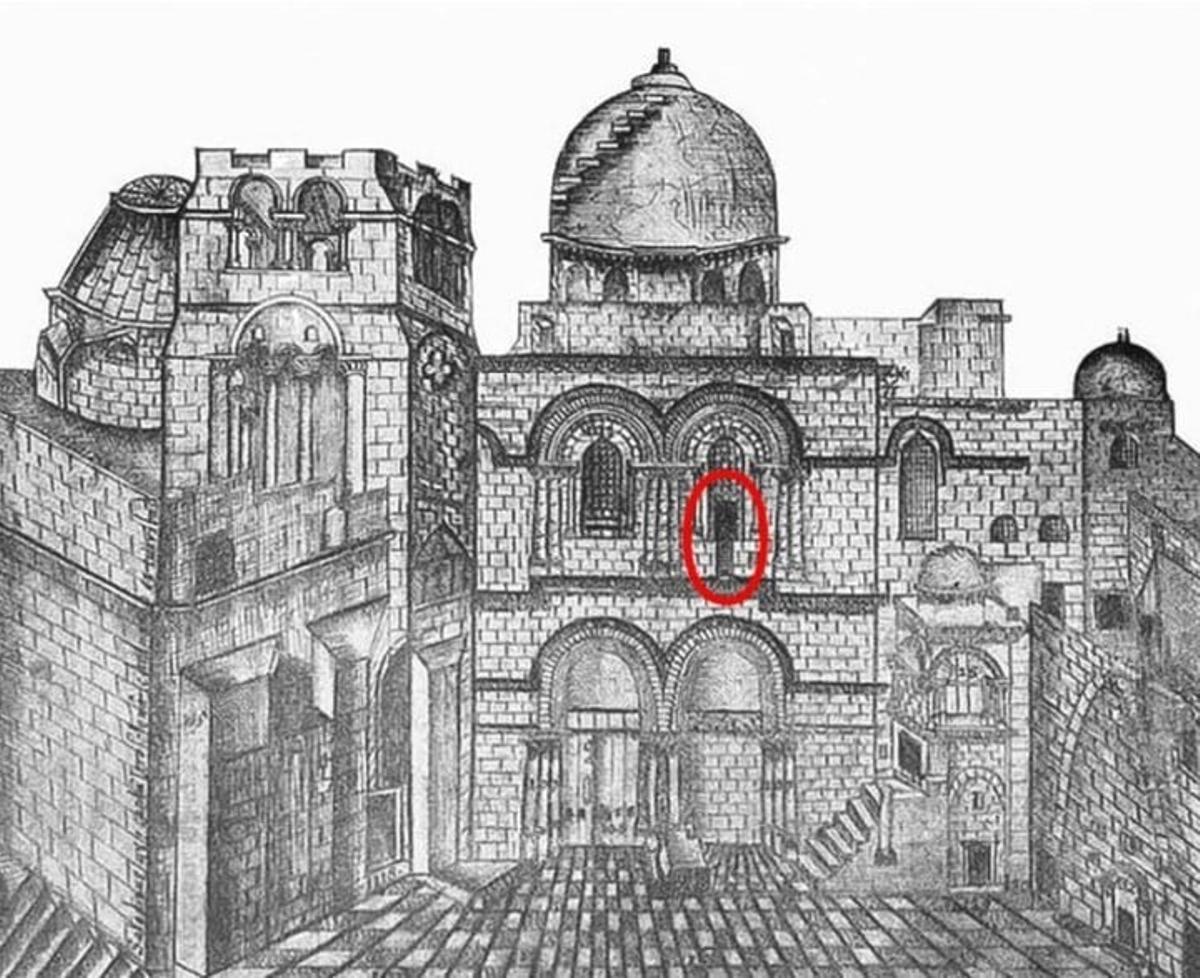

Puerta de acceso al Santo Sepulcro con la escalera inamovible en la ventana.

A veces añoro a Dios. Renuncié a él en la adolescencia, primeramente por pereza. Quería dormir más los domingos. De niño siempre me había levantado con entusiasmo. Me pirraban las canciones de misa, la sequedad de la oblea y la truculencia del viacrucis representado en las columnas. Apretaba fraternalmente la mano de los vecinos. Me divertía imaginando fantasmas en la penumbra de las hornacinas. El mundo respondía a un relato ordenado. El rito y la solemnidad, sin embargo, acabaron aburriéndome. Cuando finalmente proclamé en casa mi ateísmo, hacía ya tiempo que solo el “podéis ir en paz” me confortaba. Todavía me duele el disgusto de mi madre. En el fondo nunca ha renunciado a mi redención. Una madre necesita saber que otro regazo acogerá a su hijo cuando ella falte. Tanto amor merece la eternidad.

En realidad no me fui en paz de la iglesia aquella última vez. Nunca nos vamos en paz. Es la maldición de ese misterio evolutivo que llamamos consciencia. Sabemos que somos y necesitamos encontrarle un sentido a este breve lapso que nos define. He buscado a Dios o he huido de él. Jamás lo he encontrado pese a su omnipresencia. Quizá nos hayamos estado persiguiendo mutuamente.

No he encontrado a Dios en el cerebro, que nos contiene. No está en el vaciamiento de los enfermos de alzhéimer ni en la perturbación de los demenciados. Los neurólogos, en su espeleología, nos están cartografiando. Todo obedece a impulsos eléctricos. Ningún escáner ha descubierto los 21 gramos del alma.

No he encontrado a Dios en la humanidad. Ni su imagen ni su semejanza. Somos un animal que apenas camufla sus instintos, entre las miles de especies que han existido y han evolucionado o se han truncado. No estaba Dios en el caldo primigenio ni en el protozoo pionero que alargó su flagelo hacia otro. ¿Acaso los neandertales y todos los eslabones perdidos fueron experimentos fracasados? Ninguno de nosotros ha alcanzado el cielo.

No he encontrado a Dios en el universo, posiblemente infinito o múltiple. La Tierra es una mota de polvo entre miles de millones de planetas, de miles de millones de estrellas, de miles de millones de galaxias. Semejante magnitud desmiente la humildad de los creyentes. Se necesita mucha soberbia para sostener que justificamos tal despliegue. El universo no se inmutaría si mañana nos extinguiésemos, como sucederá.

No he encontrado a Dios, desde luego, en la Biblia, escrita al dictado de los reyes y de las épocas. No está en sus mandamientos brutales y contradictorios ni en sus profetas. Nos dicen que Dios nos envió a su hijo para revelarnos la verdad de manera tan confusa que llevamos veinte siglos discutiendo entre nosotros y sin la persuasión necesaria para convertir a tantos que profesan otras religiones. Porque un ateo, como resume Ricky Gervais, solo cree en un dios menos que un cristiano de los miles que nos hemos inventado a lo largo de la historia. Alan Parker consigna en From Hell: “El único sitio en el que los dioses existen es en nuestras mentes, donde son indudablemente reales con toda su grandeza y monstruosidad”.

En el siglo XVIII, el sultán otomano Osman III concedió la custodia del Santo Sepulcro a seis confesiones cristianas. Enemistadas desde entonces, han acordado que ningún objeto se moverá sin acuerdo unánime. En la fachada principal, sobre una cornisa, reposa una sencilla escalera de madera. La empleó un albañil en alguna reparación. Lleva allí tres siglos, sin que nadie se haya atrevido a retirarla, como si eso pudiese alterar el giro de las agujeros negros.

Grabado del 1700 en el que se ve la escalera ya apoyada sobre la ventana

Así funciona nuestra vanidad. Y así, la mía. Me he equivocado exigiendo coherencia a Dios o a sus hechuras. La creación es una inmensa broma. Y al fin he encontrado a Dios subido a esa escalera, sin subir ni bajar, riéndose a carcajadas de sus bufones. Justo después se me ha vuelto a escurrir entre los dedos.

Suscríbete para seguir leyendo

- ¿Quién es el jugador del Celta que está con Gerardo?

- “Conservo el mimo por el producto de la cocina gallega, la tierra siempre tira”

- “Somos gallegos del alma y eso no se controla”

- “Reivindico el fracaso porque es el derecho a equivocarse”

- “Una obra no está terminada hasta que se somete a la mirada del espectador”

- La mujer que coopera con energía

- Sabrina Valenzuela, de hija de desaparecidos a nieta en busca de su hermano

- Memorias de jóvenes reclutas