Al final de este viaje están Manuel Vilariño y Hiwot, su hija.

Al final de este viaje están sus fotos de luz auroral, de acantilados, playas, lavas, aves, hielos, mares, árboles, herramientas...

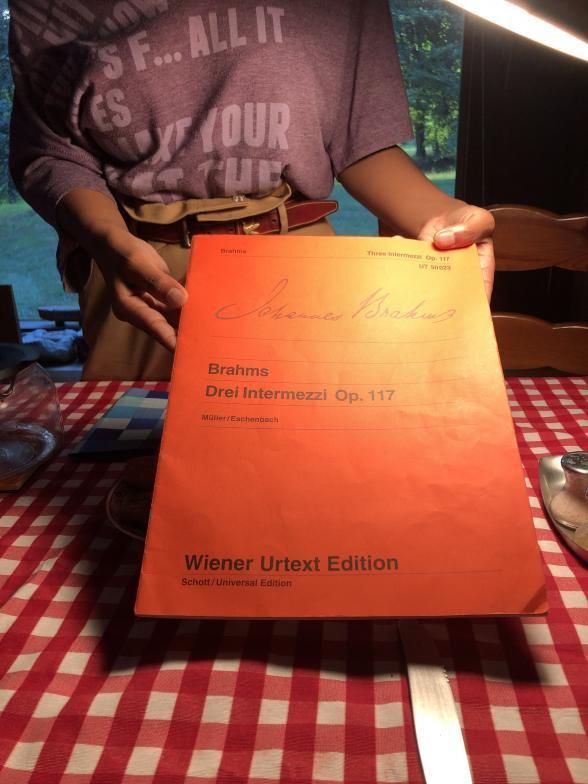

Al final de este viaje está Hiwot Vilariño interpretando a Brahms para nosotros y entonces me viene a la cabeza lo que leí en el tren que me llevó desde Padrón a Coruña, en Shinto, el camino de regreso a casa: “Interpretar el misterio mediante la razón, creía [Motoori] Norinaga, equivale a objetivar el misterio como algo externo a ser estudiado, destruyendo la resonancia del corazón atento, kokoro. Para describir el misterio de manera que podamos descubrir nuestra conexión íntima con él, es más importante que la descripción sea más precisa que razonable. Para Norinaga, las palabras en sí –los sonidos así como los significados– son cruciales”.

Al final de este viaje volví a escuchar música, pero fue como en las películas de Robert Bresson, en vivo, tocada por Hiwot al piano, y pude sentir el don de la musicalidad, que se asemeja al don de la poesía. Son equivalentes, pura sinestesia, que solo se puede transmitir en el tiempo ante quien presta toda la atención.

Al final de este viaje está la visita inesperada a Betanzos, que se había quedado fuera de la ruta y donde recordé para Manuel a John Berger (y su teoría del nihilismo en la que relacionaba a Francis Bacon con Walt Disney, sobre todo en la negación de la esperanza, aunque este sea para mí un concepto, a pesar de su eufonía, me despierta más sospechas e incomodidad que fervor).

Al final de este viaje me encuentro en esta casa con Manuel y su mujer, muerta de cáncer, una devastación que le llevó años superar. Construyeron la casa a su medida, con el lápiz del arquitecto Manuel Gallego, donde los libros, las máscaras y las estatuillas africanas, las fotografías, los archivos y el piano de Hiwot me rodean en medio de un silencio extremadamente acogedor. Una casa donde la vida y el trabajo se incardinan como el viento entre las ramas, como si no hubiera esa cesura entre ambos, solo un mismo río con dos orillas que se miran, retroalimentan, escuchan.

Al final de este viaje hemos convenido en celebrar aquí un recital a dos voces para los árboles y los pájaros con un testigo, y convocar una cita para la música, la poesía y la fotografía en la que yo tendría que componer un poema dedicado a un cedro llamado Rosalía de Castro, que de noche habla con las esporas y la ayuda del viento con otro que se llama Emily Dickinson, y a veces sus hojas, si no recuerdo mal, se rozan las nervaduras, el envés, como hacen dos que se gustan y no se atreven a decírselo, pero se entrechocan suavemente los nudillos al desgaire como dos chalupas con la mar en calma mientras van del corazón a sus asuntos.

De carnabudos (serbal del cazador) hablé mucho con Uxío Novoneyra hijo, porque está muy presente en O Courel y por lo tanto en la poesía de su padre. La cerca vegetal de la casa de Manuel Vilariño tiene carnabudos llenos de frutos como un canto secreto a los nombres y a la tierra, una línea defensiva que es sobre todo interior.

“Me gustaron casi todos los sitios a los que he viajado, pero con el tiempo me he dado cuenta de que en realidad lo que añoro es tener un sitio al que volver”, cuenta la escritora hispano-marroquí Najat al Hachmi, en De Beni Sidel a Sant Feliu de Guíxols, y yo me quedo a su lado escuchándola cuando habla de la opresión del pañuelo y de otros caminos de liberación que llevan a una verdadera casa.

A cuenta de la famosa sentencia de una juez que le dio al padre la custodia de una criatura en lugar de a la madre porque ella vive “en la Galicia profunda”, mientras que el progenitor reside en Marbella, una ciudad en la que según la magistrada existen “múltiples posibilidades para el adecuado desarrollo de la personalidad para que (la niña) crezca en un ambiente feliz”, no hablaremos porque ocurrió después de nuestro día y nuestra noche de Bergondo. Pero que se lo digan a los jeques árabes y a los mafiosos de toda condición que han hecho de aquel lugar su capital. A lo que añadió la escritora Ana Iris Simón, que decidió dejar Madrid y volver a su Mancha natal, en un artículo espléndidamente titulado, ‘Estropajo y flores’: “No como en Galicia, donde solo habría vacas, lluvia y gente con inclinación a la melancolía”.

En el jardín cuasi bosque de Manuel Vilariño y Hiwot en Bergondo encuentro una liquidamba. Es noche cerrada en torno a su casa. Él trabaja en su estudio. A mí me ha dejado la mesa junto a la cocina, a la derecha del piano de Hiwot, a quien conocimos en el pazo de la familia de Ignacio Castro Rey cerca de Santiago, cuando todavía era una niña y no hacía mucho que ella había perdido: ella a su madre, Manuel a su mujer. En su Tectónica, a lápiz, me escribe

“el viajero invisible,

en algún lugar

el cedro del Líbano

escucha

el canto de la oropéndola

al anochecer”,

y yo abro ahora el libro y la primera foto reza

literalmente

reza

Montaña negra, nube blanca

un poema fotográfico que se repite como una cadencia

en blanco y negro

y sobre la página en blanco

frente a un acantilado que titula Al despertar

escribe:

“No sé si esta noche

te amo o te olvido

como si la soledad dijera

eternidad

amor

abismo”.

Como si no cupiera todo en esta vida

y cabe

y tuviéramos que vivir con ello

a pesar de ello

gracias a ello

con la carga moral de ello

en la memoria, en los gestos, en los silencios

en las manos con las que nos ponemos a hacer

lo que es necesario

cada día.

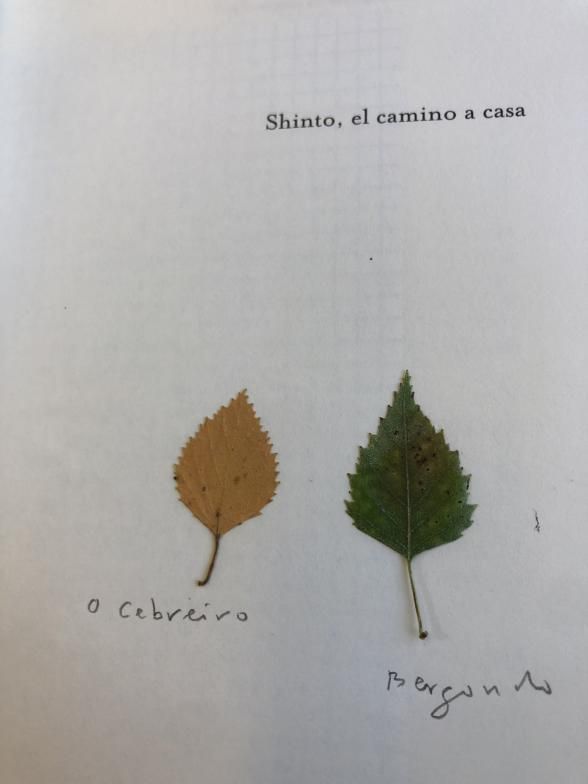

Tenía más de un motivo para terminar este viaje en Bergondo. No ha sido como había pensado en principio, una entrevista en toda regla. No venía preparado para preguntar sino para escuchar, guardar silencio, conversar, pero sobre todo para conocer sus árboles, sus cedros atlánticos, oriental y del Líbano, sus hayas y sus abedules, su ginkgo biloba, sus robles canadienses, sus serbales del cazador, sus futuros castaños… Porque los que tenía cuando compraron la propiedad donde construirían su casa enfermaron y murieron después de que ella enfermara y muriera.

La primera vez que me perdí tratando de explicar la sangre que tan violenta y copiosamente de derramaba en Ruada pude reconocer los caminos de tierra roja que, inesperadamente, me devolvían a mi infancia en Coia y a mi abuela Emilia, que fue uno de mis primeros aprendizajes de la vida y su peso en brevas y arcilla. Era como una forma de consuelo en medio de tanta muerte. Cuando la lluvia arrecia en África, pero también cuando miudiño chove, la tierra rezuma, sube un clamor, y el mate de la tierra roja se vuelve todavía más neto, más legible. Con ese rumor y con ese fervor me encuentro inesperadamente con Hiwot, que también nació en ese continente al que tanto hemos dado la espalda, pese a que los senderos de tierra roja de la especie nos llevan de vuelta allí, por una Vía Láctea que en el cielo de Somalia, que es el mismo cielo de Etiopía bajo el que nació Hiwot, alumbra como un buen camino en medio de la temible, acogedora soledad. Solo en esas Áfricas tan oscuras se puede leer y pasar los dedos como si fuera un pedregal de piedras preciosas, polvo de los grandes espacios infinitos que los compositores y los poetas han ido tamizando como los romanos las pepitas de oro del río Sil, con la ayuda de los historiadores y de los biólogos, de los astrónomos y de los fotógrafos, que van midiendo la luz, la distancia, el ruido de fondo, el horizonte de sucesos, la gran noche en la que auscultamos el cielo tratando de escuchar una respuesta que es imposible oír aquí, sobre todo cuando arrecia el estruendo de los disparos…

Hablamos de cómo hace las fotografías, buscando las coordenadas, el lugar, la luz, a menudo durante horas de observación y preparación.

Vilariño es poeta además de fotógrafo, aunque en su caso creo que busca lo mismo por caminos paralelos, o caminos bifocales, como si buscara una armonía que esconde algo indomable, una luz que parece tan antigua como la de las estrellas y tan futura como cuando ya no estemos.

Y con él siento una rara comunión espiritual desde que empecé a conocer sus fotografías y sus escritos.

Y me ha recibido como si fuera un viejo amigo. Me fotografió entre sus queridas hayas. Luego con su hija. Y me permitió que lo fotografiara a mi vez, y los fotografiara, como a los cedros llamados Rosalía y Emily, dos de los más hermosos ejemplares de este jardín que es un pequeño bosque. Aquí se embosca Manuel Vilariño, que se sorprendió cuando le dije que anoche, en Padrón, había escrito sobre las afinidades entre Rosalía de Castro y Emily Dickinson. Lo que C llamaría fractal, pero que tal vez sea una suerte de sincronismo. O algo más sencillo y explicable: afinidades electivas, sensibilidades compartidas.

De Emily Dickinson recoge Eduardo Lago en su aportación a Tectónica, el libro boreal de Vilariño, este poema:

“Hay una Soledad del Espacio

Una Soledad del Mar

Una Soledad de la Muerte

…

Un alma admitida en su interior,

infinitud finita”.

Anoche sentí en Padrón que asistía a una misa africana: a esa verdad, a esa necesidad, a esa clase de emoción. Manuel no es ateo ni agnóstico. Hiwot tampoco. Este viaje ha sido un constante descubrimiento y redescubrimiento que todavía no sé muy bien en qué se traducirá. Pero está claro que no hay camino a casa, y acaso sea bueno que así sea.

Si terminamos el viaje por carreteras secundarias en Tomelloso, con el poeta Dionisio Cañas, tenía todo el sentido terminar este Cuaderno de retorno al país natal (o lo que sea), en Bergondo, y con un fotógrafo como Manuel Vilariño, que es también poeta. Pero que no vive solo, sino con Hiwot, su hija, gallega nacida en Etiopía, negra como la antracita que se extrae del subsuelo del país, y que cuando el domingo tocó dos intermezzi de Brahms yo sentí que el viaje había llegado a un lugar imprevisto. Y lo hizo sin que nadie insistiera, sin que ella se hiciera de rogar. Así es como llega el viento a lograr que las ramas hablen como si tuvieran voz propia.

Cuando fuimos a cenar tortilla a Betanzos, la todavía más extraña noche del domingo, que era como una cremallera física a la semana, al mes, al día, al corazón, en el Mercedes ronroneante de Manuel Vilariño, como la gata Piky, los contenedores de basura que pespunteaban rítmica y estratégicamente la carretera casi despavorida parecían cabezas olmecas. Como si de alguna manera también lo fuésemos.

Epílogo borroso, o hacer volar un petroglifo

El viaje termina entre la gratitud y la perplejidad. ¿Cuál es el mar interior de Galicia? ¿Y cuál es el tuyo? ¿Una Atlántida de la memoria o de la imaginación? Todavía no lo sé. Puede que jamás llegue a saberlo.

Hablando de Heródoto, escribe Anne Carson en Nox, el libro-acordeón como un gran biombo o partitura que escribió ante la muerte de su hermano: “La historia puede ser a la vez concreta e indescifrable. El historiador puede ser el perro de la historia que merodea en torno a Asia Menor recolectando fragmentos de silencio como zumbidos en su propia piel”. ¿Acaso no he sido, o he intentado ser, de alguna manera, ese perro de la historia merodeando en torno a Galicia?

Era tarde cuando llegué al cementerio de San Miguel. Tendré que volver mañana. Es como el último acto. Poner flores en la tumba de tu padre, contarle lo que hiciste y lo que intentas hacer. Y volver a tomar una fotografía del nicho.

Después fuiste a las playas por el camino que a veces prefieres a la vuelta, cuando estás solo. C siempre prefiere la ruta del mar. Hoy, último día de playa, último baño, lo hiciste a la inversa. Como una manera también de cerrar el recorrido físico, simbólico, antropológico, espiritual.

Por los caminos de Coia. Tiraron las casas abandonadas que tanto te atraían, imaginar pasados, voces, juegos, y un renacimiento. Como Villa Solita, que por lo menos decidieron preservar para sabe algo más de lo que fuimos, incluidos los misterios que Truman Capote y otros exploran y siempre podemos volver a explorar. La infancia empieza a ser un país extranjero.

Coia es también eso. Y Alcampo está en el centro de mi memoria. Por ahí podría haber comenzado, como si el comercio nos amparara de una desolación muy honda, como también sabe Annie Ernaux, que se la juega en cada libro y por eso yo no dejo de beberme cada vaso de su tinta como si fuera un vino precioso.

Ahora sí puedo dar por terminado el viaje. Aunque restaba el trabajo de convertir todo este arsenal de palabras (diez cuadernos) en algo inteligible, que tuviera sentido. No sé si ha terminado por adquirirlo. Viaje íntimo y de retorno a un país que acabó dándote la impresión, como has repetido en más de una ocasión, que acaso no haya ni casa a la que retornar ni camino que lleve a un niño que ya no existe más que en una memoria llena de niebla. Un petroglifo borroso. El laberinto de la identidad. Pero esa es la paradoja, ese era el desafío de una obra, de un viaje, como este. Y luego la lucha a brazo partido con las palabras, y con la oscuridad.

Marina Valcárcel viajó recientemente a Londres para adentrarse en una gran exposición dedicada a Alberto Durero, nacido en Nürenberg en 1471, una ciudad por aquel entonces vibrante, que “bullía entre grandes invenciones y descubrimientos: Martin Behaim construiría el primer globo terráqueo, Copérnico publicaría su De revolutionibus orbium coelestium, y Galileo, quien mejoró el telescopio, enunció la Vía Láctea como un grupo de innumerables estrellas y dio a las Luces del Norte su nombre en latín”. A esas Luces del Norte me adhiero como si no hubiera desaparecido del todo aquel niño amante de los calidoscopios y los catalejos, de palabras como lapislázuli y chuchameles, que pronto encontraría precisamente en las palabras un mundo a su medida, inagotable, grato y temible a la vez, y en los atlas y los sellos su primer pasaporte universal.

Dice Martín Caparrós, a cuenta de la llamada “no ficción”, y de su nuevo libro, Ñamérica (gran título), que “es una derrota llamar a algo por lo que no es”. ¿Y qué es tu viaje a Galicia? Un ensayo, una crónica de viajes, un reportaje periodístico, una indagación en la memoria, una prueba/error, un experimento, un sueño antiguo, un deseo que se ha convertido en realidad, un desafío, una suerte, las mejores vacaciones posibles, una confesión, una expiación, una huida, un psicoanálisis, una novela, un cuento largo, un libro escrito con tinta simpática. ¿Un intento de hacer volar un petroglifo como si fuera una cometa? Pero esta imagen es demasiado bonita, demasiado blanda, y por eso no sirve.

Recordaba Marc Bassets, en un artículo sobre El primer hombre, el manuscrito inacabado que se encontró entre los restos del automóvil en el que Albert Camus viajaba cuando sufrió el accidente de carretera en 1960 que acabó súbitamente con su vida, que el Mediterráneo y su tierra natal, Argelia, era un paraíso perdido, “una orilla feliz y bajo la luz de las primeras mañanas del mundo”. Al recordar a los amigos de infancia, la playa, anota: “La gloria de la luz llenaba esos cuerpos jóvenes de una alegría que les hacía gritar sin interrupción”. También que El primer hombre estaba dedicado a su madre, sorda y analfabeta: “A ti, que nunca podrás leer este libro”.

Este es un país mal estibado, volcado hacia la costa, como si en el ensimismamiento y la humildad y el silencio y el trabajo callado del interior del país no hubiera porvenir. Y eso resulta muy injusto.

Escribiendo acerca de El cuarteto de Alejandría, de Lawrence Durrell, Jacinto Antón me recuerda una frase que he repetido mucho, pero que había olvidado dónde la había leído: “una ciudad es un mundo cuando amamos a uno de sus habitantes”. Y, como ha quedado hermosamente en evidencia en tantos lugares de mi país natal, hay en muchas ciudades de Galicia puertas a las que sé que puedo llamar en medio de la noche y me abrirán, y eso me consuela, aunque no vaya a hacerlo, aunque no quiera hacerlo, sino irme caminando hacia Portugal y el último mar.

“Hoy estoy dividido entre la lealtad que debo

al estanco del otro lado de la calle, como cosa real por fuera,

y a la sensación de que todo es sueño, como cosa real por dentro”

Con estos versos de Álvaro de Campos podría construir primero una cabaña con papeles de periódico tamaño sábana y cañas aplastadas para extraer listones en el gran bosque de la infancia en los que acaso viví con una niña llamada Maribel mis primeras aventuras que luego los libros atizaron. Fue en Tipos de agua, el librito luminoso que Anne Carson escribió durante su camino de Santiago, donde leí: “Como se desprende de las fotografías, el apóstol Santiago fue, en su día, la despreocupación personificada; con su gran sombrero inclinado sobre un ojo y su capa azul extendiéndose a su alrededor como las primeras notas del paraíso. La mañana está despejada. Las chimeneas humean. Las distancias guardan silencio”. Y yo ya estoy listo para volver al camino, aunque haga frío ahora otra vez. Cuando está a punto de llegar a Compostela, Anne Carson, que cada día (o más bien cada noche) encabeza sus notas con un fragmento de un escritor japonés, casi siempre un poeta, esta vez convoca a uno de los más queridos por mí, Basho, cuyas sendas espero seguir algún día en su país natal. Dice el gran maestro del haikú:

“y bien mi querido sombrero de peregrino

¡debes acompañarme

a ver los ciruelos!”.

Todo lo que se puede decir está aquí contenido, en estos tres versos. Y por eso así se lo canto al oído a mi abuela Emilia, que tanto amaba las peras de San Juan y las manzanas de la Consolación, dormida, muerta, dormida, en una camita de ciruelo neozelandés. Le susurro un pensamiento de Sócrates que no sé si explica a Galicia y a los gallegos, pero me gustaría que me explicara, o que siempre me sirviera de brújula en estos tiempos de incesante incertidumbre, y más ahora que la guerra ha vuelto a estallar en el suelo de Europa: “Es mejor soportar el mal que hacerlo”.

En su Ámeto mítico, Novoneyra también convoca a Portugal. Empieza con versos de Teixeira de Pascoaes:

“Galicia terra irmá de Portugal

que o mesmo Oceano abraça longamente.

A mesma saudade que non minte

a mesma irmandade que ela sinte

por canto foi conxunta case igual.

Só o fado a fixo diferente”.

Por eso termino con la frase extraída del primer volumen del Diário de Maria Gabriela Llansol (Um falcão no punho. Diário): “Desejo voltar para a beira permanente do mar”.